2025-09-30 10:12 浏览量:30035 来源:中国食品网

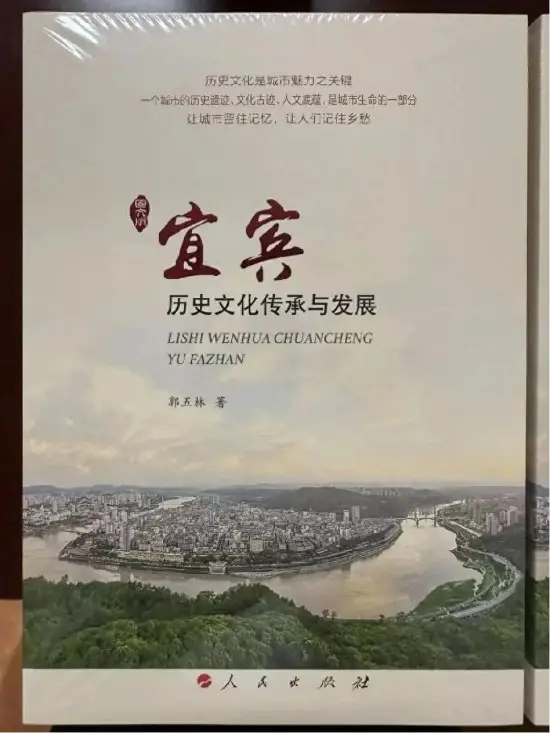

《宜宾历史文化传承与发展》(简称《宜宾》)一书由人民出版社2025年7月由人民出版社出版,作者郭五林,宜宾人,四川轻化工大学法学院教工第二党支部书记、教授。

《宜宾历史文化传承与发展》一书由郭五林教授所著,聚焦宜宾的历史文化脉络。该书第一章《交通历史文化:巴蜀文化 水上走廊》第三节《诗仙李白:到戎州三江口,看两水夹明镜》,以李白途经宜宾为核心,通过《峨眉山月歌》的文本细读与地理考证,论证李白于唐开元十二年(724年)秋乘船经戎州(今宜宾)入长江的历史事实。本节不仅挑战了“李白未至宜宾”的传统认知,更从交通、文学与地方史角度深化了巴蜀文化研究。以下从多维度分析其学术价值:

一、填补李白生平研究的史料空白

本节首次系统提出李白途经宜宾的确凿证据,依据《峨眉山月歌》中“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”的行程描述,结合岷江与长江交汇的地理特征(如宜宾合江门江宽约320米、水深约30米),论证李白从乐山清溪驿经岷江抵宜宾后入长江的路径。作者通过诗作的时间(秋夜)、地点(平羌江即青衣江,汇入岷江至宜宾)与情感(“思君不见”)三重交叉印证,修正了学界对李白四川行程的疏漏[书中内容]。这种基于诗歌文本与实地地理的互证方法,为唐代诗人行迹研究提供了新范式,尤其对李白早期“仗剑去国”阶段的生平补遗具有突破意义。

二、深化交通史与地域文化的关联性研究

作者将李白行程置于“巴蜀文旅 水上走廊”框架下,突出宜宾作为长江起点(海拔约260米)的枢纽地位:岷江(宜宾段73公里)与金沙江(宜宾段125公里)在此汇流,形成“两水夹明镜”的景观,成为连接成都、重庆乃至长江中下游的必经水路[书中内容]。本节通过李白“匆匆过客”的视角,揭示唐代水路交通对文化传播的作用——例如,李白未饮宜宾重碧酒的遗憾与杜甫后续体验的对比,凸显了酒文化作为地域符号的流动性。这一分析超越了单一历史事件,将个体行踪升华为巴蜀交通网络的文化地理学研究,为“长江经济带”历史溯源提供了理论支撑。

三、创新文学解读与地方史叙事的融合

书中对《峨眉山月歌》的阐释极具深度:从“半轮秋月”的意象分析李白对自然景观的浪漫化书写(“月亮的影子映照岷江”),到“船行月随”的时空动态映射其急迫离川的“辞亲远游”心态[书中内容]。这种文学细读不仅丰富了李白诗歌的接受史,更通过“诗路”概念将宜宾嵌入盛唐文学地图。作者以杜甫的后续活动为对照,强调宜宾在名人行迹中的隐性地位,使地方史脱离方志桎梏,转向跨区域文化互动研究。其“适老性”叙事(如口语化描述“月亮走,我也走”)兼顾学术性与普及性,利于公众理解历史纵深。

四、促进文化遗产保护与当代应用

本节考证李白经宜宾的史实,直接提升了宜宾作为“长江首城”的文化资本。例如,三江口“红鸥翔聚、万鸟齐飞”的生态画卷与李白行程的关联,为当下文旅开发(如“诗路”旅游线路)提供了历史依据。作者身为宜宾本土学者,其考证体现了地方高校对区域遗产的挖掘责任,呼应了国家“文化传承发展工程”的导向。潜在局限在于对唐代文献(如地方志)的引用稍显简略,未来可结合考古发现进一步夯实论证。

总结

该章节的学术价值核心在于:以李白行迹为轴,通过诗学、地理学与交通史的跨学科整合,重塑宜宾在唐代文化走廊中的节点地位。其创新性弥补了李白生平研究的空白,推动了巴蜀文化的“水路叙事”范式,并为地方文化遗产活化注入学术动能。郭五林教授的论证兼具严谨性与可读性,是区域史研究的重要突破。(文/任声)

上一篇:四川省微生物学会党支部与泸州市企业联合会党委开展座谈交流

下一篇:京东物流2025四川酒水产业带高质量发展峰会举行 酒业研究专家叶青分享产业破局观点