2025-11-25 09:57 浏览量:11368 来源:中国食品网

文/李后强(四川省社科院)

我曾经在四川眉山市为官,那里是苏东坡的老家,因此对东坡先生的行踪比较熟悉。当年为了招商引资,我提出并参与了“重走东坡路“的行动。但是,宝鸡凤翔东湖一直没有去,已成心中遗憾。

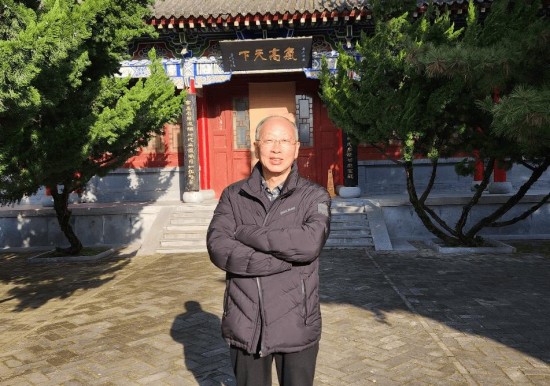

今年小雪那天,我完成了中国酒业华夏论坛的主题演讲。第二天,一个阳光灿烂的美好冬日,我终于踏进了凤翔东湖的大门——凤仪门。此时的东湖,褪去了夏日的葱茏,湖面如镜,倒映着灰蓝的天光,岸边的柳枝正在卸下绿装,枯瘦的枝条在风中轻轻摇曳,像在低语一段千年的旧事。

凤翔,是苏东坡为官的第一站。二十六岁的他,意气风发,从眉山走来,将一腔热血与才情,倾注在这片关中的土地上。他疏浚池塘,引凤凰泉之水,种莲植柳,建亭修桥,将一方荒芜之地,点化为今日的“饮凤池”,后人称之为东湖。这湖,是他的政绩,更是他灵魂的倒影,与他后来的西湖,遥遥相望,成了“姊妹湖”。

我沿着湖岸徐行,每一步都像踩在历史的回音壁上。“喜雨亭”静立于湖畔,亭名源于一场久旱后的甘霖。当年,关中大旱,苏东坡奔走山川,为民祈雨,当“一雨三日”的喜讯传来,他新建的亭子也恰好落成,便欣然命名为“喜雨”。亭中仿佛还回荡着他写下的《喜雨亭记》的朗朗之声,那份与民同忧、与民同乐的赤子之心,穿越时空,依然滚烫。

走过“沧浪桥”,内湖的水因落差而形成小小的瀑布,水声淙淙,如古琴轻拨,应和了“沧浪”之名。桥的另一头,是“鸳鸯亭”,为纪念他与贤内助王弗伉俪情深而建。想当年,年轻的苏轼携妻同游,亭中笑语,该是何等温馨。如今斯人已逝,唯余双亭并立,默默诉说着“十年生死两茫茫”的深情伏笔。

我登上“一览亭”,极目远眺。太白山的雪顶在薄雾中若隐若现,雍城的轮廓在眼前铺展。苏东坡当年是否也在此处,俯瞰他治下的百姓,心中谋划着“改革衙前役”的良策?他为官三年,兴利除弊,凤翔人感念其恩,称他为“苏贤良”。这份贤良,不只在文章,更在为官一任,造福一方的实绩里。

湖的西岸,“望苏亭“静静伫立。1935年,凤翔人建此亭,只为“望”见那个早已远去的身影。我立于亭中,望向湖心,那里有“宛在亭“,取自《诗经》“所谓伊人,在水一方”的意境。此刻,苏东坡仿佛真的“宛在水中央”,他不再是书本上冰冷的符号,而是湖上的清风,是亭间的光影,是这片土地上生生不息的文化精魂。

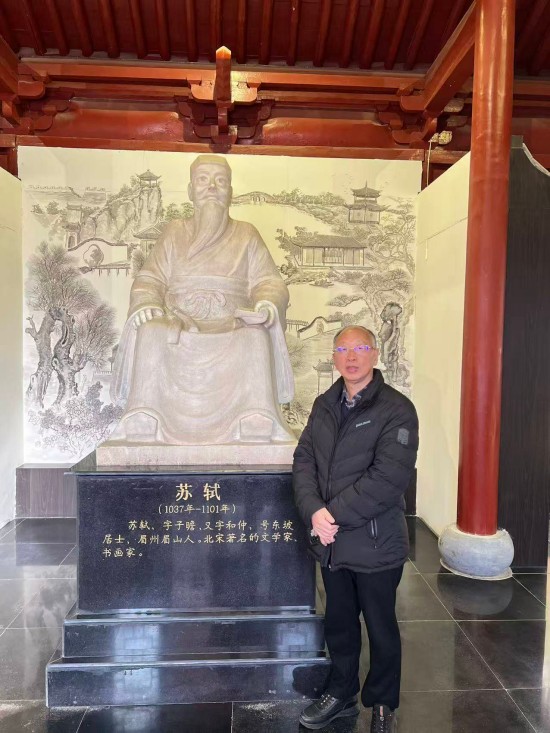

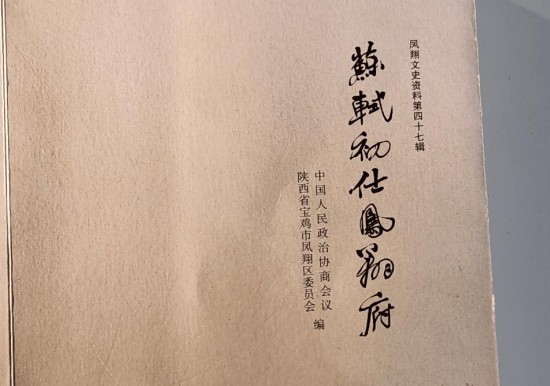

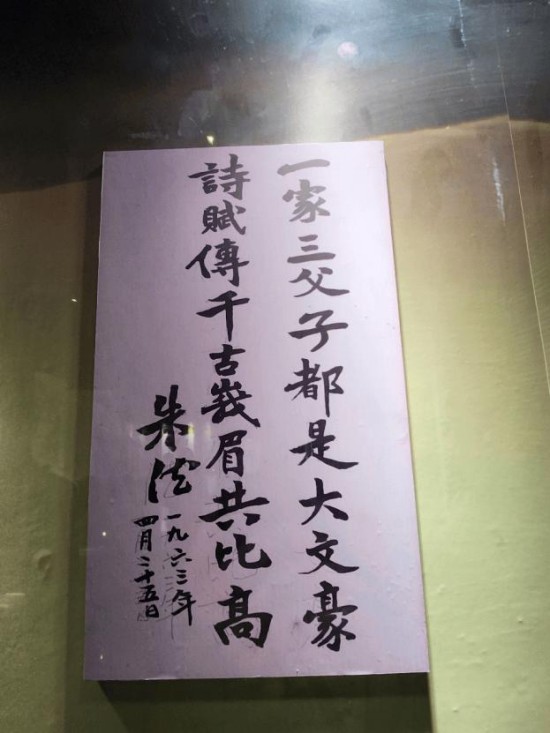

有一个地方必须去,那就是宝鸡市苏轼文化研究会。那里的研究人员给我介绍了东坡在凤翔的往事以及他们的研究成果。我来到“苏公祠“。汉白玉的苏公像庄严肃穆,祠内影壁上镌刻着他年少时的《思治论》,字字珠玑,满是经世济民的抱负。千百年来,人们修了又毁,毁了又修,只为让这份怀念永不湮灭。

离开东湖时,秋冬的红日已到头顶,倒映在水中,如彩球落入凡间。这湖,因一人而名,也因一人而活。苏东坡早已远去,但他为这片土地种下的精神之莲,历经千年风霜,依然亭亭净植,香远益清。

我终于拜访和记住了东坡为官的第一站!

(2025年11月23日写于宝鸡至西安D2682及西安至成都G3289列车上)

上一篇:荣耀时刻 | 君典酒业斩获中轻万花杯酿酒质量大赛三大奖项,载誉前行!

下一篇:羊肚菌高效栽培技术观摩培训会在成都东部新区举办 助力乡村振兴